Copyright © 中国民间人才网 京ICP备2023017440号

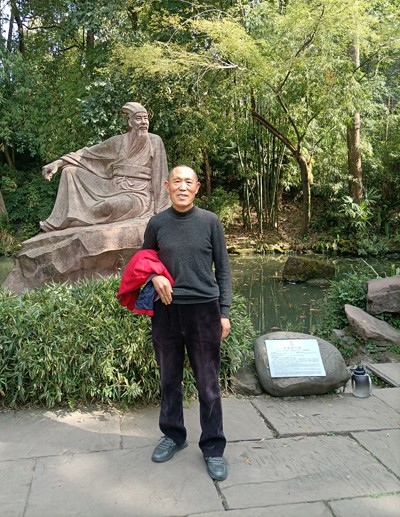

贺仲华(四川Bxssyh099)

徐康四川眉山人,1943年生,眉山师范学校六二级一班学生。

曾先后担任四川省作家协会副主席、秘书长,巴金文学院常务副院长;历任中国作家协会第五届、第六届全国委员会委员。文学创作一级职称。1993年获四川省委、省政府授予“四川省有突出贡献优秀专家”称号,1995年获国务院“政府特殊津贴”。2008年退休后任四川省作协名誉副主席。至今已在全国各大报刊发表文学作品500余万字,并集结出版22部文学著作。作品曾20余次获奖。四十余年文学创作之精选本、四百余万字的《徐康文集》(八卷)于2017年年底出版。

徐康可算作是自学成才的著名诗人和作家。曾任中国作家协会四川分会书记处书记、省作协理事、文学院副主任兼《未来作家》主编等职,副编审职称。近十年来,他在全国50余家报刊发表500多首诗,出版诗集4本,还发表一些报告文学。其他在各方面取得成就不胜枚举。他为祖国社会主义革命和社会主义建设做出了重要的贡献,这是眉山职业技术学院这所母校的光荣,也是眉山人民的光荣,徐康为现在和将来学院的学弟学妹们树立了光辉的榜样,也为全社会求学的青年学子们树立了光辉的榜样。

徐康的父亲是数学教师,而徐康却钟情文学,从小爱好写作。在那个“学好数理化,走遍天下都不怕”的年代,爱好文学被很多人认为“没有前途”,但这份对文学的偏爱,徐康始终是割舍不掉的。

上小学时,徐康常常“抱起”《三国演义》《水浒传》《鲁滨逊漂流记》(儿童版)等经典著作来阅读,后来上了中师,更是每天“泡”在图书馆里尽情阅读,还经常给报刊杂志投稿。

中师毕业的徐康成了一名小学语文教师,1972年初被调到眉山县文化馆,开始专业从事写作工作。

徐康人在书斋 心在大地。书斋里的灯光总是亮到深夜。徐康先生伏案的身影,在窗纸上投下淡淡的轮廓,像一株倔强的老梅,在岁月的风霜里愈发显得精神。他的手指在稿纸上摩挲,仿佛不是在写字,而是在抚摸大地的脉搏。

先生常说:"作家要坐得、跑得。"这简单的七个字,道尽了他一生的创作信条。坐得,是要耐得住寂寞,守得住书斋;跑得,是要走得进生活,听得见大地的心跳。先生的书架上,《三国演义》《水浒传》早已翻得卷了边,那是他少年时的精神食粮。而书桌抽屉里,却珍藏着矿工帽上的煤灰,打井工人送的螺丝钉,这些是他行走大地的见证。

记得那年攀枝花的铁矿上,先生戴着矿工帽,与工人们一起下井。井下的黑暗吞噬了天光,却吞噬不了先生眼中对生活的热忱。他记下矿工们黝黑脸庞上的汗珠,记下他们粗糙手掌上的老茧,记下他们朴实言语中的智慧。凌晨时分,当第一缕晨光尚未穿透云层,先生已起身为打井工人送行。工人们说:"徐老师,您这样的大作家,何必起这么早?"先生只是笑笑:"文学不在书斋里,而是在你们的生活中。"

改革开放的春风拂过神州,先生的创作如春江潮水,奔涌而出。他走过江南的烟雨,见过塞北的风雪;他记录过市井的喧嚣,也倾听过山野的寂静。他的诗行里,有钢铁厂炉火的炽热,有稻田里稻穗的低语,有长江奔腾的豪迈,也有小巷深处的温情。先生常说:"诗人不是高高在上的歌者,而是大地的孩子,要替不能言说者发声。"

如今,先生虽已鬓发斑白,却依然精神矍铄。他创办文学讲习班,培养年轻作者,像一位老农,在文学的田地里播撒种子。他说:"眉山的文脉不能断,要一代代传下去,否则,我们就有负苏东坡,有负眉山这片热土。"每当看到年轻作者发表作品,先生眼中闪烁的光芒,比他当年自己发表处女作时还要明亮。

在这个追逐流量的时代,先生依然坚守着文学的纯粹。他的笔下没有浮华的辞藻,只有对生活的挚爱;他的诗行里没有空洞的口号,只有对土地的深情。先生就像一座桥,连接着传统与现代,连接着书斋与大地,连接着文学的过去与未来。

夜深了,先生书斋的灯还亮着。那灯光虽不耀眼,却足以照亮一方天地。在这灯光里,我们看到了一个作家对文学的虔诚,一个诗人对土地的眷恋,一个师长对后辈的期许。这灯光,是先生用半个世纪的坚守点燃的,它将继续照亮更多热爱文学的心灵。

大地无声,自有歌者;岁月留痕,终成文章。徐康先生,这位大地上的歌者,用他一生的行走与书写,告诉我们:真正的文学,永远扎根在生活的土壤里,绽放在人民的心田上。

眉山师范学校虽对徐康有培养之恩,而徐康却对眉山更是关爱回报之情有加。

徐康说,我的根在眉山,自己应该责无旁贷地为家乡文化事业发展做一些事情。作为眉山市文联和眉山市作协的顾问,徐康经常为家乡文化发展牵线搭桥,奔走效劳,他常告诫我们要心怀为人民写作的紧迫感和使命感,尽力辅导眉山年轻作家,为眉山的文化发展和繁荣奉献自己的力量。

欢迎访问北京智慧子月科技有限公司

热点内容

Hot content

视频推荐

VIDEOS