Copyright © 中国民间人才网 京ICP备2023017440号

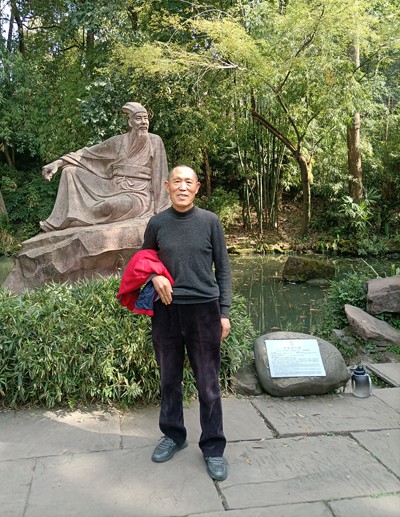

贺仲华(四川Bxssyh099)

当李白写下"仰天大笑出门去,我辈岂是蓬蒿人"时,他期待的绝非朋友圈里廉价的点赞,而是杜甫"笔落惊风雨,诗成泣鬼神"的知音之评。

作者写一篇文章,目的是交流某种思想或某种感情或传播某种信息,而绝不是为了博得几个朋友的点赞。

当下文学创作陷入了一种怪圈:作者发布作品后,收获的往往是社交平台上泛滥的点赞与空洞的"写得好",却鲜有真诚的批评与深入的讨论。这种"捧杀"现象,表面上是对作者的尊重,实则是对文学的亵渎,它让文学之花在虚假的赞美中逐渐枯萎。真正的文学繁荣,需要祛除盲目崇拜的魅惑,回归求真务实的批评精神,在真诚对话中实现文学的进步。

中国文学批评自古就有"知无不言,言无不尽"的传统。孔子评《诗经》"乐而不淫,哀而不伤",寥寥数语道出艺术分寸;刘勰《文心雕龙》系统论述文学创作规律,既有赞美也有针砭;金圣叹批《水浒传》,连作者施耐庵也难逃其犀利批评。古代文人间相互切磋、直言不讳的风气,锻造了中国文学的辉煌历史。苏轼与黄庭坚的"苏黄"之争,白居易与元稹的诗文唱和,无不体现着批评对创作的促进作用。北宋欧阳修在《梅圣俞诗集序》中直言:"诗必穷而后工",道出了文学创作与批评的真谛——唯有真实面对不足,才能实现艺术的精进。这种批评传统,正是当下文学界所稀缺的精神资源。

当代文学批评的失语与异化,折射出文化生态的深层病症。数字时代,点赞成为最便捷的社交礼仪,批评则被视为冒犯与不敬。作家余华曾感慨:"现在的文学批评要么是商业吹捧,要么是恶意攻击,缺少建设性的中间地带。"莫言获得诺奖后,国内评论几乎一边倒的赞美,却少有对其作品局限性的专业探讨。这种批评的缺席,导致创作陷入自我重复的怪圈。更值得警惕的是,一些网络平台为博流量,刻意制造"文学神童"的虚假神话,用过度包装替代实质内容。当《红楼梦》中"满纸荒唐言,一把辛酸泪"的创作艰辛被简化为几分钟的速读视频,当杜甫"为人性僻耽佳句,语不惊人死不休"的苦吟精神被娱乐化解构,文学便失去了其最珍贵的求真品格。

重建健康的文学批评生态,需要创作者、评论者和读者三方的共同努力。创作者应如鲁迅所言"横眉冷对千夫指",保持对批评的开放心态;评论者需秉持梁启超"笔锋常带感情"的批评态度,既要有专业深度,也要有人文温度;读者则应培养独立的审美判断力,拒绝做"沉默的大多数"或"盲目的点赞者"。法国思想家萨特曾强调:"阅读是引导下的创作",这意味着每个读者都应是作品的共同创造者和批评者。我们可以学习唐代诗人白居易"老妪能解"的创作态度,让文学批评走出学术象牙塔,成为大众文化生活的一部分。唯有建立这种良性互动,才能避免文学在"捧杀"中凋零,而在真诚批评中永葆生机。

文学是人类精神的灯塔,批评则是保证这灯塔永不熄灭的守护者。从孔子"诗可以兴观群怨"的文学功能论,到鲁迅"文艺是国民精神所发的火光"的现代阐释,批评始终与创作相伴相生。在这个信息爆炸的时代,我们更需要回归批评的精神本源——不是为了否定而否定,而是为了求真而批评;不是为了标新立异,而是为了文学更好地承载人类精神。唯有祛除盲目崇拜的魅惑,重建求真务实的批评伦理,文学之花才能在阳光与风雨中茁壮成长,绽放出永恒的光芒。

欢迎访问北京智慧子月科技有限公司

热点内容

Hot content

视频推荐

VIDEOS